森林文化アカデミーの講義に、スウェーデンの森林管理学の教授が来ていただき、スウェーデンの林業についてお話をしていただきました。

林業大国スウェーデンの林業の形を聞けて大変勉強になりました。

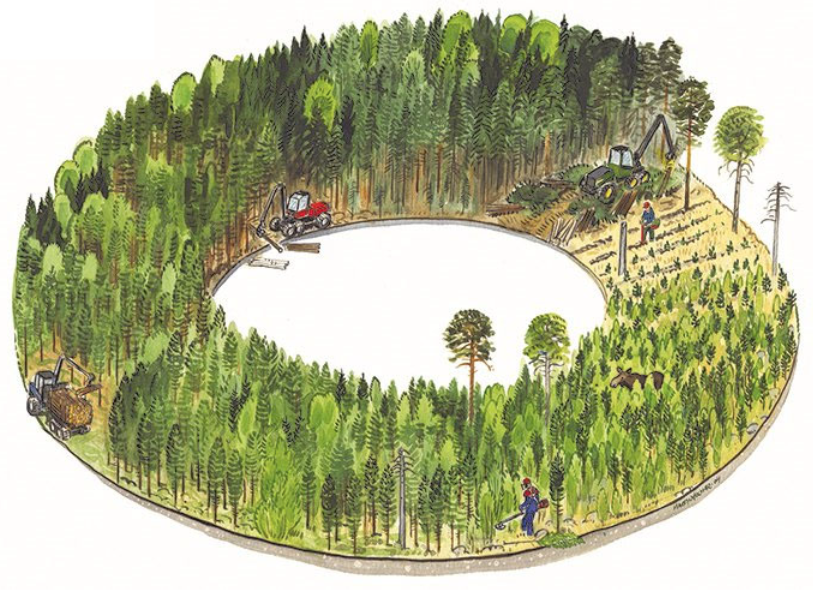

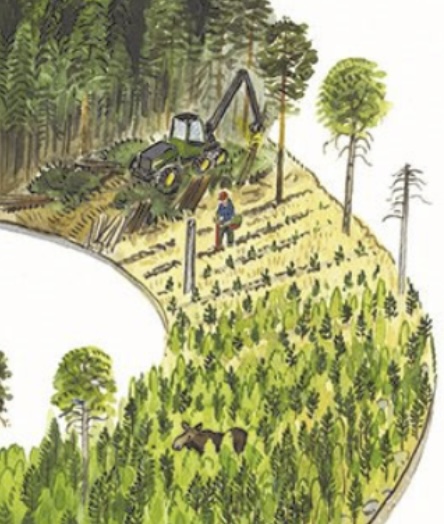

特に、輪伐サイクルのスライドを見た時に、日本との違いに驚いたので、ご紹介させていただきます。この絵に、沢山の要素が詰まっているなと思いました。

今回のブログの話は、講義の中の話ではなく、輪伐サイクルを観察するなかで私が感じたことの列挙になりますので、ご了承ください。

どうもこばけん(@5884kenta)です( ´∀`)

スウェーデンの輪伐サイクル

輪伐サイクル(スウェーデン)

こちらが、スウェーデンの輪伐サイクルになります。

サイクルが一巡するのは、100年です。

まず、その期間が日本と大きく違います。

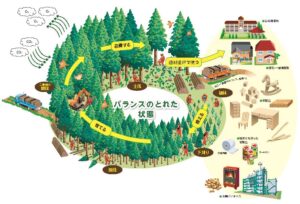

輪伐サイクル(日本)※引用元:林野庁HP

日本の林野庁が勧める輪伐サイクルは、約50年程度です。

これは、温暖多湿な日本の気候と、北欧の寒い気候など、地理的な要因が大きいと思われます。日本では、雨が多いので早く木が育ちます。

また、スウェーデンでは、日本と比べて「生物多様性や環境保全」を重要視した林業施策がとられています。

そういった観点からも、輪伐サイクルが長期間になっている要因があると思われます。

様々な森林の機能は、長伐期の高齢林のほうが高いということが知られています。

さまざまな樹種で構成された森林

輪伐サイクルを見たときの第一印象として、日本のほうは針葉樹しか無い絵になっているのですが、スウェーデンのほうは様々な樹種が生えているのが分かります。

これは大きな違いだと思われますが、スウェーデンのほうが複雑な構造で、生物多様性に富んだ森林を目指していることが分かります。

最近は、日本の林野庁も針広混交林など、生物多様性などを重視したことも言っていますが、北欧に比べたら全然その意識は低いと思います。。

気候変動による絶滅動植物や、森林の乾燥による森林が枯死する被害が北欧のほうが顕著にあらわれているので、その危機感の違いは仕方がないと個人的には思っています。。

保持林業!植林地に残す木

輪伐サイクルとは、木を植えてから伐るまでのサイクルです。

ですので、まずは植えるところから始まるのですが、ここで日本と大きな違いがあります。

それは、枯れている木や大きな木を残して、その周辺に新しく苗木を植えることです。

この考え方は、“保持林業”と言い、世界ではスタンダードの考えになってきているようです。

保持林業については、詳しく解説されている本も出ているので、良ければ参考にしてください♪

なぜ木を残すのか?

では、なぜ木をわざわざ残すのでしょうか?

それは、枯れている木や大きな木は、様々な生き物の棲家や休憩場所になるからです。

生物多様性を重んじるスウェーデンでは、こういった木を残して、森林の構造を複雑化させています。

日本では、綺麗サッパリ皆伐して、同じ樹種を密に植える方法が主流なので、大きく異なります。

しかし、日本の人工林の考え方が、必ずしも悪いということを言いたいわけではありません。日本は、優良な柱材をいかに効率よく生産するか!?を追求してきた結果であり、スギ・ヒノキという世界的に見渡しても真っすぐで優秀な木がメイン樹種なので、考え方が違うんですね。。

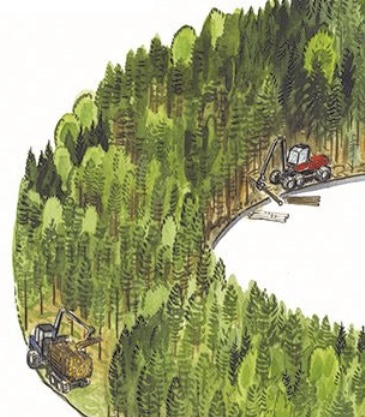

高性能林業機械がでかい!タイヤで林内に入っていく

次に大きな違いが、日本とは比べ物にならない大きな高性能林業機械が、森林の中にどんどん入っていって、木をバンバン伐っていくことです!

絵を見てみるとわかるのですが、足回りがキャタピラではなく、タイヤです。

これは、走行性が高いのですが、急斜面などでは走れないというのが特徴です。

スウェーデンでは、傾斜角度が15度以下の緩い斜面がほとんどらしいので、この機械システムが成立します。

日本は、急斜面が多いので、このシステムは採用できません。

このことによって、かなり生産性が高い林業ができているのが、スウェーデンの大きな特徴と言えます。

トラックのサイズを聞いたら、50トンとか70トン一気に運べるとか。。

小さな機械のフォワーダーでも15トンあるとか。。

日本で、3トンのユンボに乗っていたり、10トントラックが通れる道を作るのが大変だな。。なんて言っている世界とは全然ちがいますね(笑)

今回、お話を聞いてみて、改めて日本と世界の林業の違いを実感できたのは、とても勉強になりました。

ありがとうございました!