昨日、玉掛け技能講習の3日間を無事修了し、玉掛け技能者になりました😀

どうも、こばけんです!

林業の仕事では、伐木した木を安全に運ぶために「玉掛け技能講習」の資格が必要になります。

本日のブログでは、玉掛け技能講習の合格に向けたポイントを紹介します!

このポイントは、実務においても、とても重要となります。

正直、技能講習はただの通過点なので、実務での注意点の方が大切です。

玉掛け技能講習の概要

玉掛け技能講習について、詳しくはこちらのブログに記載しています。

講習のスケジュール、学習項目も記載しているので、良ければ読んでみてください。

こちらもCHECK

-

-

林業に必須!玉掛け技能講習1日目の学びと不満点

どうも、こばけんです! 林業の仕事では、伐木した木を安全に運ぶために「玉掛け技能講習」の資格が必要になります。 そこで、今回受講している講習の内容を紹介しつつ、実際に受けてみて感じたこともお伝えします ...

続きを見る

玉掛け技能講習は、制限荷重1トン以上のクレーンや揚貨装置などの玉掛け業務を行うために必要な国家資格です。

「玉掛け」の名前の由来

玉掛けとは、重量物を運ぶために、ワイヤーロープなどで引っ掛けて吊り上げる作業のことです。

なんで「玉掛け」って言うの?というのは諸説あるのですが、

ボールのような玉を安定して運ぶのが、とても難しく、玉でもロープに引っ掛けて運ぶことができる技能者

という意味で、「玉掛け」と言うようになったらしいです。

※上のイメージは、AIで生成してもらったのですが、指示が下手くそすぎて上手く表現できていません(苦笑)

「玉掛け」において、この2点を押さえておけ!

玉掛けにおいて、次の2点がとても重要になりますので、頭にしっかりと入れて作業をする必要があります。

なお、この2つは、実務においてもとても重要になります。

①重量の目測

②ワイヤーロープの耐荷重

①重量の目測

ワイヤーロープで荷を吊り上げる際、その荷物が一体何キログラムなのか?

目測で重量を把握しなければいけません。

ワイヤーロープもですが、クレーン自体にも持ち上げれる重量に限界があります。

その限界を超えてしまうと、ロープが切れたり、クレーンが倒れたりして大事故に発展します。

でも、わざわざ毎回重量を計測するわけにいきませんよね?

ですので、重量を目測で理解する必要があります。

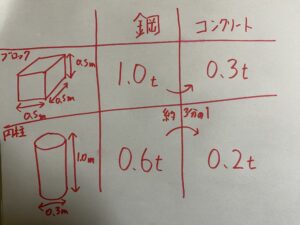

実際には、様々な素材や形が存在するのですが、技能講習では2種類ずつの素材と形(合計4種類)

のものが用意され、その質量を目測で計算する試験が行われました。

(これは、試験会場や時期によって変わると思います)

正確には、密度と体積から計算するのですが、計算する時間はなく、すぐに答える必要があるので、

この大きさのこの形は何トンだ!というのを短期記憶で覚える必要があります(笑)

実務でも、同じだと思うので、自分が取り扱う素材の重さは頭の中でイメージ出来るようにならないといけません。

私の場合、木材なので、木材の大きさと重量を頭に叩き込んでいきます。

なお、木材の場合、含まれる水の量が時期や乾燥具合によって大きく変わるので注意が必要です。

②ワイヤーロープの耐荷重

続きまして、ワイヤーロープの耐荷重がとても重要です。

吊り上げる物の重量を目測で分かっても、その重さに耐えれるロープを選べなければ意味がありません。

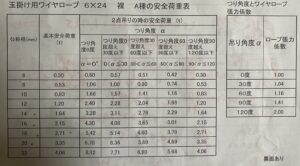

ロープにかかる荷重は、ロープをかけている数と吊り荷の重量、つり角度によって決まってきます。

詳細は割愛しますが、上写真のように計算します。

つり角度はとても重要で、大きくなっていくと、ロープにかかる力がどんどん大きくなります。

ですので、基本的には60度以内で吊り上げることと決められています。

このつり角度が120度になると、ロープには倍の力がかかってしまいます😨

そして、計算した荷重よりも少し大きい「基本安全荷重」を表から探して、

ワイヤーロープの太さを判断します。

そして、その選んだ太さのワイヤーロープを、実物を見て判断します。

用意される実物は、2mmごとに用意されているので、間違えないように選ばなければいけません。

今日は、玉掛け技能講習の実技講習&試験

ワイヤーの太さを2ミリごとに見分けることは必須!22〜6ミリ https://t.co/PdsWe9oHkV pic.twitter.com/WOkFoH2vjw

— こばけん| 林業✖️森林文化アカデミー (@5884kenta) March 6, 2025

【まとめ】

- 重量の目測を素早くできるようにする

- ワイヤーロープの耐荷重とつり角度に注意

- 実務では、これらを常に意識して安全に作業することが大切!

と、このようなポイントを押さえておくことが、技能講習も、実務でも重要になります。

絶対に事故を起こしてはいけないので、しっかりと勉強して現場作業に臨みましょう!

それでは、みなさんご安全に!