【森林文化アカデミー学生日誌 vol.9】

森林測量実習(@森林文化アカデミー)実施しました!

林業をするにあたって、絶対に外せないのが、この測量です。

木を伐る仕事も、植林や下草刈りも、

まずは、施業地がどこにあるか?森林の面積は?持ち主の境界線はどこ?

←これが分からないと仕事に着手することができません!

今回は、林業においてとても重要な「測量技術」についてご紹介します!

どうも、こばけん(@5884kenta)です♪

目次

測量の起源〜歴史

まず初めに、測量の起源からご紹介します

m(_ _)m

測量の起源

測量はいつから始まったのか?それは、古代エジプトまで遡りますΣ(゚д゚lll)

古代エジブト文明はナイル川の恵で栄えたことが有名です。

雨季になると、ナイル川が氾濫し、その周りに豊かな土壌が広がりました。

そこで、農耕が栄えて、文明が栄えたのです。

ですが、このナイル川の氾濫は、恩恵のみではなく、災害でもあります。

毎年田畑がぐちゃぐちゃになってしまうので、どこが誰の土地か?

分からなくなってしまうという問題がありました。

そこで、土地の境界を復元する専門家集団「縄張り師」達が活躍するのです!

彼らは幾何学や天文学を駆使して測量しました。

それが文明の発展を支えたのです。

これが測量の起源といわれています。

日本の測量の歴史

一方、日本でも古墳の作成や都を整備するのに、測量技術は活用されてきました。

そして、一番日本の測量で有名な人物が「伊能忠敬」さん!

伊能忠敬さんは、いまから200年程前に、ほぼ歩きで日本地図を完成させた人物です。

今回の講義で一番、先生が力説されており、伊能忠敬へのリスペクトを感じました(笑)

その時に完成させた地図の精度が「誤差0.3%」だったらしです。

現代の器具を使って、たかだか0.9haの面積を今回の実習で実測したのですが、私は誤差2.3%でした(^◇^;)

伊能忠敬恐るべし。。いや、自分が恥ずかしい。。

こういった過去の偉人の功績のおかげで今の暮らしがあるのだな〜とつくづく感心しました。

アナログコンパス測量

すみません。前置きが長くなりました(^◇^;)

ここからは、実習で実際に学んだ測量技術についてご紹介していきます。

今回の実習では、コンパス測量を学びました。

コンパス測量とは、ポケットコンパスと呼ばれる測量機器を使用し、磁針方位を基準にして行う測量です。

今回の実習では、二種類の測定機器を使いました。

一つ目が、アナログコンパス測量です。

使用する機械は、上記写真のようなものを使います。

原理としては単純でして、測量したい土地の周囲を、測定機器とポール持ちの2人ペアでぐるっと測ります。

測定したい土地の外周に沿ってポールを刺していき、そのポールまでの距離を測ります。

測量機器で計測できることは、2つです。

①方位:ポールが何度方位が傾いた先にあるのか?コンパスで測定

②高低角:ポールが上もしくは下に何度傾いているのか?斜面の傾斜

ですが、この2つだけでは測量は完結しません。

もう一つ重要な要素が必要です。それが、斜距離です!

③斜距離:測定機器とポールの距離。巻き尺などで測ります

アナログの少し面倒なところは、この斜距離を別の測定器(巻き尺など)を使わないといけないことですね。

工数がかかりますし、傾斜や岩や木がある山で真っ直ぐ点と点を繋ぐのがなかなか難しいです。

方位、高低角、斜距離の3つが分かれば測量はできます!

そして、各測定箇所で、この3項目をメモします。

それを次々に図っていき、ぐるっと回ってスタート地点まで戻ってきたら、完了です。

難しいことをしているようで、実はシンプルだなと思いました。

デジタルコンパス測量

続きまして、デジタルコンパス測量です。

デジタルコンパス測量では、上写真のような機器を使います。

↑AMAZONにも売ってるんだ(笑)

基本的な測量方法は、アナログコンパス測量と同じですが、

ポールの方がミラーになっておりまして、そのミラーに向けてボタン一つでレーザーを発射し、

その反射したレーザーを感知して、方位と高低角と斜距離が画面上に出てきます。

ですので、かなり工数が楽です。

デジタルコンパス測量測定の様子

デジタルコンパス測量ミラー側の様子

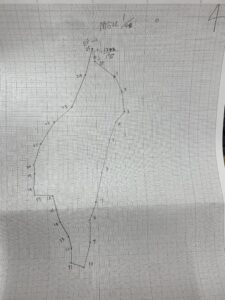

測量結果の図面化

実際に、測定した方位と高低角と斜距離から、真上から見た図面を作成しました。

ですので、斜距離と高低角から水平距離を三角関数を使って割り出しています。

ですが、初回の私達チームは残念ながらズレてしまいました。

写真上部がスタートとゴール地点なのですが、本当はこの2点がピッタリ合うはずなのですが、

結構ズレてしまっています。。

何らかの原因で、測定がズレてしまったようです。。

残念( ;∀;)

これから回数を重ねて、精度向上できるように、精進します!!

なお、この後はGISソフトを使用し、国土地理院の地図上に貼り合わせる作業を行いました。

この作業まで完了し、やっと森林の測量が完了します。

測量の難しかったポイント

今回、測量をしてみて、大変だったなと思ったことをご紹介します。

藪こぎ!

測量って、目標まで測るだけでしょ??って思っていませんか!?

街中の道路や空き地ならそれだけなんですけど、森林は小さな木や大きな木で茂っています💦

ですので、まずは境界をぐるっと小さな木をナタ・ノコで伐る必要があります。

この藪こぎがなかなか大変です(笑)

そして、この7月ごろは蜂が活発に巣作りを始めています。

私は先行して藪こぎしていたのですが、木の葉裏に小さなアシナガバチの巣があったことに気が付かず、

ほっぺたと小指の2箇所を刺されてしまいました😭

痛かった。。

ポールの水平・垂直を保つ!

デジタルコンパス測量ミラー側の様子

ポールの水平・垂直を保つことも、なかなか難しかったです。

手元に水準器が付いているものもあれば、ついていないで判断するものも体験しました。

とにかく山の中は起伏が激しいし、岩などもあり一定の姿勢で立つだけでも大変です(笑)

ですが、ここでポールが傾いてしまうと、正確な測量からズレてしまいます。

一回は小さなズレですが、積み重なると大きなズレとなってしまい、やり直しになってしまいます。

体幹を鍛えて、斜面で踏ん張る力が大事だなと感じました(笑)

以上、今回のブログでは山林での測量についてご紹介しました。

測量については、GNSSなど、どんどん進化(高度化)していっているので、

アカデミー卒業後にどんなシステムで測量することになるのか?

まだ分かりませんが、今回の実習で測量の基本的考え方を学び体験できたので、とても勉強になりました。

なお、今後とも森林文化アカデミーで学んだ林業や里山資源活用についてブログを書いていきますので、

お気軽にページ下のコメント欄で、ご意見やご指摘をいただけましたら幸いです。

なお、森林文化アカデミーの活動報告のほうでも、授業の様子を紹介してもらっています。

こちらもよければ読んでみてください。

ありがとうございました。